- 多焦点眼内レンズ

-

国内初症例 杉並区40代男性 白内障手術症例#89 片眼アトピー性白内障(左眼:Lucidis ルシディス)テニクスピュアシー・Vivityトーリック・アクリバトリノバ プロ・パンオプティクス プロについて

最近問い合わせの多い、屈折型の焦点深度拡張型多焦点レンズであるLucidis (ルシディス)ですが、複数眼の手術を経験し術後2ヶ月以上経過しましたので、私なりの使用感含め情報共有させていただきます。

国内初のルシディス症例は、48歳男性の片眼のアトピー性白内障でした。

3年ほど前から左眼の霧視を自覚されており、加えて

アトピー性皮膚炎の治療中であり前医で白内障を指摘されているとのことで、左眼のみ瞳孔領にかかる前嚢線維化を伴う典型的なアトピー性白内障を認めましたが、矯正視力は遠近とも0.9程度とまだ比較的見えているようあり調節力も残存していることから、ひとまず経過観察をお勧めさせていただきました。通常の加齢性の白内障は半年~1年単位でゆっくり進行するものですが、アトピー性や外傷性の白内障は時として月単位でどんどん進行してしまい、適切かつ安全な手術タイミングを逸してしまうこともあるため、急速な視力低下を自覚するなら1か月後、それほどでもないなら3か月後の受診をお勧めし、まずは進行スピードの把握をしましょうということになりました。

2回目の診察は3か月後となり、予想通り白内障はやや進行し矯正視力は0.8pに低下しておりましたが、前嚢線維化部分の拡大はそれほどでもなく、手術のリスクは増大していおりませんでしたので老眼鏡の処方で様子を見ることとなり、次回は1.5か月後に来ていただくこととしました。

12月の3回目の診察時には矯正視力も0.6に低下し、ご本人が手術の希望をされましたので、輸入レンズも候補としていることもあり2月に手術予約をしていただきました。年齢的にはまだ調節力も残存しているため、レンズ選択によっては遠近どちらかの視力が犠牲になる可能性もありましたが、術前アンケートの回答は、「眼鏡をかけても構わないのでくっきり見たい」けれども「多焦点レンズ希望」、「遠方よりは近方を重視」、「夜間運転機会もあり」と、なかなか全てのご希望を満たすレンズ選択は難しい内容でした。

運転が趣味であり、仕事で毎日パソコン上で大量の資料に目を通すので、パソコン画面が見えれば、近方視力よりもハロ・グレアなどの異常光視症のないクオリティの高さを優先させたいことで、当初はご本人からは、なんとなくVivity(ビビティ)、もしくは適応あればちょうど当院で採用を始めたLucidis(ルシディス)も検討しているとのことでした。

Lucidis(ルシディス)は後述のPanOptix Proのような新開発のレンズではなく、すでにヨーロッパを中心に長年使用され、実績と信頼性の高いレンズです(ルシディスの詳細はこちら)。欧州やその他の国々では多くの患者さんに使用されており、安全性と高い見え方の満足度について多くの報告がありますが、私はもちろん国内使用例もないレンズですので、使用経験に基づいたレンズの説明をすることはできません。そこで以下のように、スペックの違いと、構造上の相違点から予測されるクオリティの差についてご説明して、最終的にはご本人に選んでいただくこととしました。

ビビティとルシディスの違いとして、まず1番重要と思われる点は①近方加入度数ですが、ビビティは+1.5~2.0D:約50~60cmであるのに対し、ルシディスは+2.5D程度:約40cmと3焦点レンズのパンオプティクスとほぼ同等の近方焦点距離となります。つぎに②近方加入部分のサイズですが、ビビティは中心2.2mm径であるのに対し、ルシディスは1.0mm径と小さいため、異常光視症のリスクはルシディスの方が小さい可能性があります。そしてコントラストに影響を与える③光エネルギーロスに関しては、ビビティは単焦点レンズとほぼ同様(0~1%?)、ルシディスも単焦点レンズとほぼ同様の1~3%とSAV社から回答を得ております(成人の水晶体で約5~10%)。最後にこちらも重要な点ですが④ビビティは選定療養対象レンズのため手術代は保険適用となりますが、ルシディスは自由診療となるためレンズ代だけでなく手術代も自費となります。

上記ご理解いただき、最終的に患者様は、ルシディスの方が希望を満たしてもらえる可能性がより高いと判断され、ルシディスを選択をされました。

私自身初めて使用するレンズになりますので、少しでも患者様に不利益が生じないように私ができることとしては、手技的な再現性はもちろんですが、レンズの特性を100%引き出せる目標屈折度設定を行い、屈折誤差をゼロに近づけるよう入念にリサーチを行うことでした。

これまでもいつくかの新しいレンズを使用する機会に恵まれましたが、その際に1番問題になる点は、目標屈折度の設定と術後屈折誤差と思っています。プラットフォーム(元となる単焦点レンズ)が同じであっても、光学部のデザインにより最適な目標屈折度は変わってきます。テクニスシナジーとテクニスオデッセイなどは、その最たる例と思われます。逆に目標屈折度の設定を適切に行い、屈折後誤差なく手術を行うことができれば、少なくともレンズのスペックどおりの結果を得ることができる可能性が大いに高まります。この方の手術をしない右眼は、老眼により近見裸眼視力は0.5p程度に低下していましたが、遠方視力は1.5と良好でしたので、ご相談の結果、左眼の目標屈折度は右眼と同等、もしくはやや近方優位として、最終的にはORAシステムによる術中測定の結果で、少なくとも右眼より遠方にはならないような度数を選択することで同意いただきました。

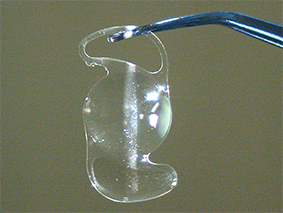

手術に関しては、念のため度数の異なるバックアップレンズを2種類準備して臨みました。アトピー性白内障特有のチン氏帯脆弱もそれほど感じず前嚢切開・水晶体摘出は問題なく終了し、ORAシステムによる術中波面収差測定を行いましたが、準備したレンズ度数と全く異なる度数を推奨される結果となりました(-_-;)。新しいレンズの場合は、ORAシステムで用いる定数が最適化されていないことにより、このような状況になることは度々遭遇しておりましたので、ORAシステムの推奨値を参考にしつつ、術前に行った複数予測式の結果の中から使用度数を選択しました。特徴的な、大きなというかボリュームのあるレンズ支持部をしているため、レンズ挿入時にひと手間かかる分、水晶体嚢内の安定性は良いことが期待されましたが、長期の安定性も考慮してカプセルテンションリング(CTR)も挿入し使用して手術は特別なイベントなく終了しました。

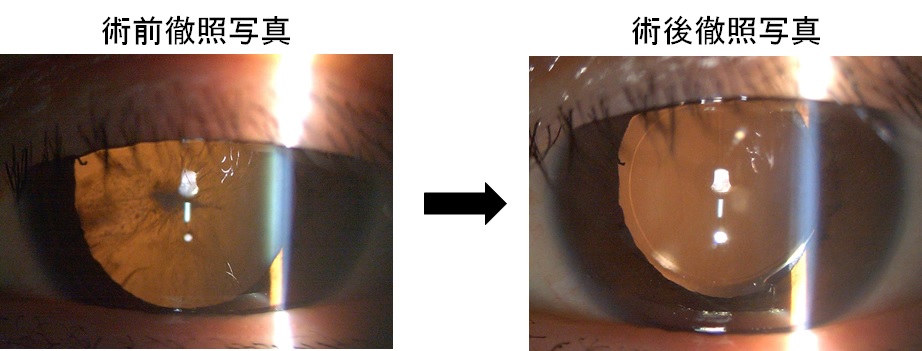

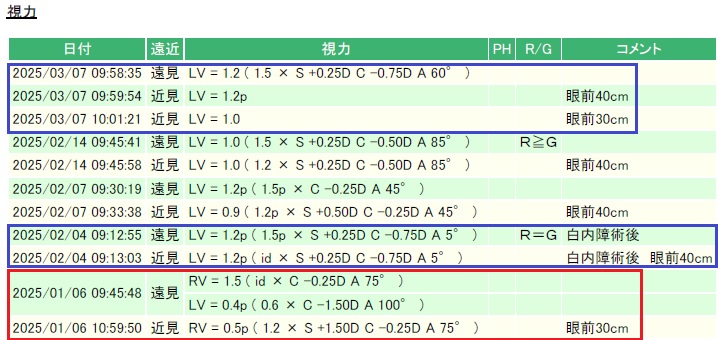

下図は術前後の視力の推移ですが、術翌日(2/4)の裸眼視力は遠方1.2p/近方1.2pと、遠近とも立ち上がりがよく、術後1ヵ月には遠方1.2/近方40㌢1.2p/近方30㌢1.0となり、心配されていた夜間のハロ・グレアなどの異常光視症も感じないとのことで、白内障や老眼になる前に戻ったようになったと大変満足していただけました。

上図の術後徹照写真だけみると、もちろん回折型ではないので同心円状の縞模様である回折格子も見えず、見た目は通常の単焦点レンズと変わりませんが、工夫して顕微鏡の光の反射を利用することで、下図のように中央部分の加入部分がわずかに識別することができました。お分かりになるでしょうか?顕微鏡下でも加入部分を見分けることが難しいことからも、見え方のクオリティの高さがうかがえます。

ルシディス加入部分

ここまではルシディスの優れている点について述べてきましたが、以降は私か使用して感じた注意点について記載していきます。

レンズ中央の加入部分が1.0mmと小さいことは、ハロ・グレアといった異常光視症の発生リスクの回避とQuality of Visionの向上にプラスとなっていると思われますが、複数例使用した結果、その小さい加入部分は、安定した近方視力にはややマイナスになっているのではと感じています。加入度数はルシディスもスペックや構造も近しいミニウェルも約2.5Dと同等ですが、術後の患者様の印象としては、近方視力を担う部分が3.0mmと大きいミニウェルの方が、近方はスムーズに見えている印象があり、唯一の弱点を除けば、ミニウェルはストライクゾーンの広いレンズと言えます。視力の数値にしてしまうと、この症例の方は30cmの裸眼視力も1.0と大変良好ですが、近方視力の立ち上がりに時間がかかったルシディス症例も経験しておりますので、またの機会に掲載させていただきます。このように、ビビティ含め中央に加入部分を持つ多焦点レンズは、その加入度数だけでなく、当然ですが、加入部分の大きさ(面積)も近方視力に影響を与えると思われます。その点で、加入度数は同じでも加入部分の面積が大きいミニウェルの方がルシディスよりも近方部分をより有効に活用できるのではと考えます。構造は異なりますが同様の例として、レンティスMplus Xは通常のレンティスMplusの加入部分をわずかに大きく拡大することにより、より良い近方視力を可能としています。

もう1つの注意点は、ルシディスには10.8mmと12.4mmの2つのサイズがあることです。レンズサイズが異なるということは後述する眼内レンズの固定位置(ELP)も異なるため、各サイズごとに度数予測の最適化をする必要が生じる点です。当院では既に両サイズのルシディスを複数例ずつ使用しておりますが、誤差の傾向が大きく異なっておりましたので、その傾向の把握をすることが、ルシディスの屈折誤差をゼロに近づけるための今後の課題となりそうです。

なお、私は初めてのレンズを使用する際はなるべく患者様に不利益が生じないよう、屈折誤差が起きにくい標準的な眼軸長・角膜屈折度の眼球の方に使用することにしております。この方はたまたま標準的なプロポーションでしたので、ご本人の希望もあり、Lucidisを使用することでご希望通りの結果を出すことができ私もホッとしておりますが、強度近視の方や、乱視の強い方にもLucidisの使用し良好な結果を得ておりますので、次の機会にご紹介させていただきます。

このようにレンズのスペックどおりの結果を出すには、少なくとも屈折誤差をゼロに近づけることが必須となります。例えば、上級医が5分で手術して屈折誤差が生じるよりも、初心者が30分かけてピッタリのレンズを使用して手術した方が、患者様の見え方ははるかに良いものになりますし、多焦点レンズはその誤差の影響が単焦点レンズよりも大きいための、より高い精度の手術が必要とされます。以前の繰り返しになりますが、術者の技術と器機の進歩により白内障手術は完成度の高い手技になってきていることからも、昨今では術後屈折誤差くらいでしか差別化ができないようになってきているように感じ、当院ではその点を重視した手術を心掛けております。

屈折誤差の話のついでに、術中波面収差解析装置であるORAシステムについて注意点を述べておきます。時折、手術説明時に「ORAを使用して手術していただけますか?」と聞かれることがありますが、当院では手術環境が許す限り(術中固視が可能であれば)ほぼ全例ORAシステムを使用しております。ネット情報(youtube?)かと思われますが「ORA ではレンズ固定位置が測定できるので誤差が少ないんですよね?」との誤情報をお持ちの方がおられますが、術後レンズの予測位置(ELP)は測定できませんのでご注意下さい。一昨年、米国ALCON本社のORAシステムの技術者とのミーティングの席を設けていただいた際に直接聞いたところ、ORAシステムによる度数決定には、眼軸長・角膜屈折度・WTW(角膜径)と、術中測定による眼球全収差値をの4つをパラメータとしてレンズパワー予測をしているとのことでした。ELPに大きな影響がありそうな水晶体厚や前房深度は、意外にもレンズ度数決定因子には含まれておりませんでした。術前もしくは術中にELPが測定できれば、より正確なレンズ度数予測が期待できますが現状では不可能です。それでもなお私がORAシステムを使用しているのは、度数決定があくまで「予測」である以上、眼軸長と角膜屈折度などを用いるこれまでと同じ測定方法・測定項目では、誤差の傾向も同様になってしまい予測に限界があるからです。術中測定で得られる全収差値を用いるといったこれまでと全く異なる方法での結果と合わせて多角的に予測することで、その精度を高めるとともに、患者様に不利益がないよう、仕方ないとされているrefractive surpriseという予想外の屈折誤差を少しでも回避したいからです。いずれにしても最後に使用レンズ度数を決定するのは当院では医師ですので、その判断を間違えないよう、日々、患者様からのフィードバックの解析とリサーチを続けております。

ルシディスのような、「レンズ中央に非球面部分(近方加入部分)をもつ屈折型の焦点深度拡張型レンズ」というと、以前にもお伝えした同様の構造を持つJ&J社のTECNIS PureSee(テニクスピュアシー)が、もう間もなく国内使用可能となりますし、これまでLRI(角膜輪部減張切開)による乱視矯正で対応してきたALCON社のクラレオンビビティに関しても、来月5月よりClareon Vivity toric(ビビティトーリック:乱視用ビビティ)が使用可能となる見通しです(ちなみにリアルタイムに乱視を測定することで、ギリギリまで残余乱視をゼロに近づけることができるようになり、LRIの乱視矯正の精度が大幅に向上したこともORAシステム併用の大きなメリットとなっています)。上記両レンズは光学部デザインは異なるものの、中央に加入部分を持つ焦点深度拡張型レンズである点は共通かつ、スペック上の近方加入度数はほぼ同等のようですので、患者様におかれましてはその選択に非常に迷われることが予想されます。ご検討されている方はご相談くだされば、患者様のニーズとレンズの特性を考慮してマッチングをさせていただきますし、実際に使用し比較する機会を得ましたら、使用経験に基づくアドバイスをさせていただきます。

また、回折型多焦点レンズとしては、ALCON社からはPanOptix(パンオプティクス)の文字通り上位互換になりうるPanOptix Pro(パンオプティクス プロ)がまもなく米国で発売されます。近方の焦点距離は40cmと変わりませんが、光エネルギーをより有効に活用し(PanOptixのロスが12%に対しProは6%)、いずれの回折型多焦点レンズでもやや低下する1m付近の視力の底上げを実現しているようです。このスペックだけ見ると、私としては、まるで回折型5焦点レンズを謳っているINTENSITY(インテンシティ)とほぼ同様のスペックに思えますが、回折格子が全面にデザインされているインテンシティと比べ、PanOptix(パンオプティクス)と同じく中心4.5mm内にとどめているのであれば、ハロ・グレアといった異常光視症はインテンシティよりもPanOptix Pro(パンオプティクスプロ)の方が少ないのではと予想しております。ちょうど先日、他院でインテンシティを用いて両眼同日手術された方で、術後のモヤっとした見え方(Waxy Vision)により仕事に支障が生じてしまい、ご希望にて当院でミニウェルに入れ替えた症例を経験しましたので、機会があればこちらも共有させていただきます。そのほか、VSY社の正弦波パターンの回折型3焦点レンズであるAcriva Trinovaの近方をやや強化した、Acriva Trinova Pro(アクリバトリノバ プロ)も選定療養対象レンズに加わります(Proではない通常のアクリバトリノバの症例はこちら)。このように回折型レンズもどんどん進歩しておりますが、個人的にはレンズ中央を近方でなく100%遠方に割り振るような、かつてのALCON社のアクティブフォーカスのようなレンズを、今の回折構造の技術でまた作って欲しいなと思っています。

間が空いてしまい半年ぶりの症例集アップデートとなったため、ルシディス・術後屈折誤差・ORAシステム・今後発売予定の新しい多焦点レンズについてと内容が多岐にわたり少々情報過多になってしまい申し訳ございません。レンズの選択肢が増えることは喜ばしいことかも知れませんが、適切な選択をすることがますます難しくなっていることも事実です。毎回繰り返しになってしまいますが、天然の水晶体同様のパーフェクトな多焦点レンズは存在しません。新しさや流行に左右されず、具体的なレンズ選択(マッチング)は専門家に任せるつもりで、まずは術前にご自身の優先度を明確にしておくことが術後満足度の向上に一番大切かと思いますので、手術を検討されている方々は今一度整理してご確認することをお勧め致します。

2025.04.16

- Q.手術前はどのような状態でしたか?

かすみが常に邪魔で、よく片目をつぶって仕事をしていた。

昼間でも屋外では特に見えづらく、夜間も街灯やヘッドライトが眩しく感じた。- Q.手術を受けようとしたきっかけは何ですか?

症状のない右目だけに頼って今後10年以上仕事を続けるのは無理だと思ったから。

- Q.手術中に痛みはありましたか?

少し痛い気がする場面はあったが、言おうか考えているうちに次の工程に移り痛くなくなった。

(私の場合、痛みの心配より手術自体への恐怖が大きかったが、緩和される様な工夫、配慮がなされていた。)- Q.手術後の見え方はいかがですか?

症状が出る前の見え方に概ね戻った。視界も明るくなった。明るい場所であれば手元の小さい文字も眼鏡なしで読むことが出来、夜間でもハロー・グレア等は感じない。

- Q.日常生活(お仕事、運転、スポーツなど)で変わったことはありますか?

不自由のない元の生活に戻ることができた。

外の景色も楽しめるようになり、将来の見通しまで明るくなった様に思う。

先生方には大変感謝しています。- Q.多焦点レンズと単焦点レンズのどちらを選ばれましたか?

なるべく症状がなかった頃の見え方に戻したいと思ったため多焦点レンズを選んだ。

夜間の見え方がクリアなレンズを検討していたが、加えて近方も見えるルシディス導入を知り、これだ!と思い希望した。- Q.同じような症状で困っている患者さんがいるなら、手術を勧めますか?

困っているというレベルであればお勧めします。最初のきっかけは通院中クリニックの閉院による変更。ただのかすみ目程度のつもりであったが、白内障との診断を受けてから改めて当院HPを見て、先生取り扱い取り扱いレンズの豊富さなどから、当院で手術を受けたいと思い至るようになった。