【TECNIS PureSee (テクニス ピュアシー) の使用感とClareon Vivity(クラレオンビビティ)との違い】

当院では、ジョンソンエンドジョンソン社(J&J社)の新しい屈折型の焦点深度拡張型(EDOF)多焦点レンズである「TECNIS PureSee(テクニス ピュアシー)」を先行使用しており、通常症例、強度近視症例、片眼症例、テクニスオデッセイやテクニスシナジーといった回折型レンズとのMix&Match(ミックス&マッチ)、単焦点レンズとのハイブリッドモノビジョン、LASIK眼症例と、ひととおり経験させていただきました。もう少々経過を診た後に症例集にUP予定ですが、テクニスピュアシーを用いた手術を検討されている患者様への情報提供として、レンズの特徴の説明と、これまでの使用感を掲載させていただきます。

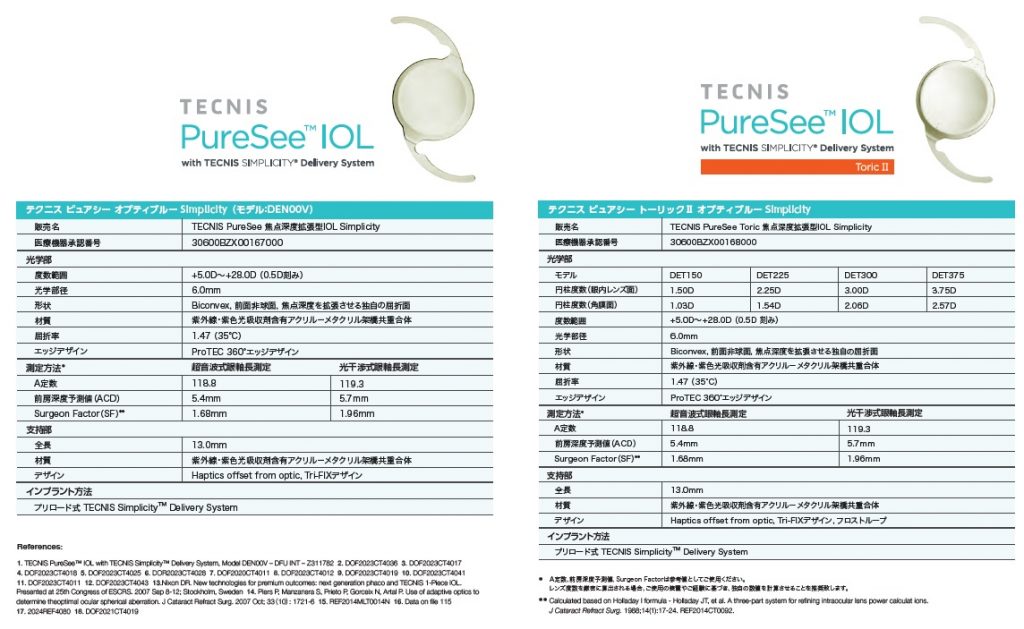

テクニス ピュアシーは、ALCON社の波面制御型EDOFレンズであるClareon Vivity(クラレオンビビティ)同様にレンズ中央部に近方加入部分を持つEDOFレンズとなりますが、屈折型である点がビビティと異なります。実物のレンズを手術中に顕微鏡下で見ても、ビビティのような円形の加入部分は、かなり良く見ないと判別できない程度であり(単焦点とほぼ同様)、異常光視症の少なさや良好なコントラストがうかがわれます。レンズ前面は通常の単焦点レンズと同様の構造ですが、下図赤枠のように後面のみカーブをなだらかに変化させることで、約+1.5D~2.0D程度の焦点深度拡張を実現しています。

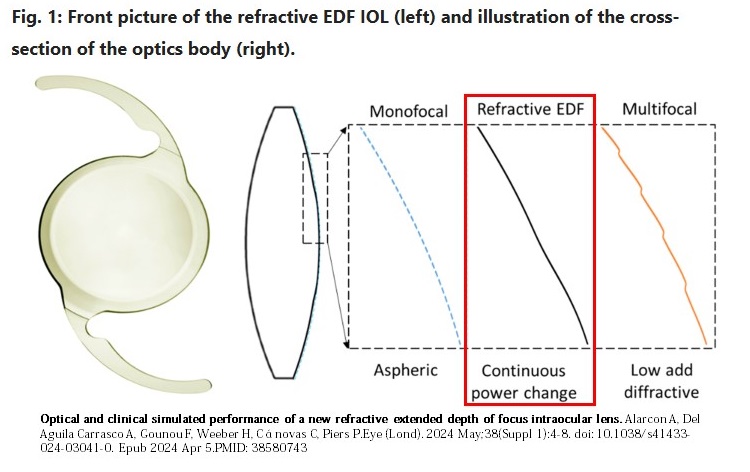

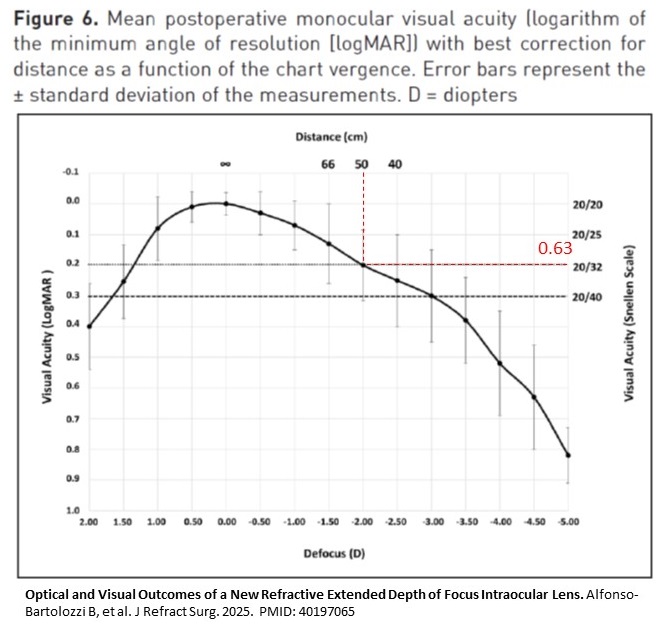

下図はJ&J社提供のテクニスピュアシーのパンフレットからの焦点深度曲線の抜粋ですが、過去の回折型EDOFであるテクニスシンフォニーとほぼ同等のプロファイルを持ち、近方50cmまでは0.7以上の連続した裸眼視力を可能としております。シンフォニーは国内承認の初のEDOFレンズであり、良好なコントラスト感度(光エネルギーロス約8%)が特徴でしたが、やはり回折型のためハロ・グレアといった異常光視症が必発でした。その点このテクニスピュアシーは屈折型であり、上図のように後面にのみ加入部分を限局することにより、単焦点レンズと同等に異常光視症もほぼゼロにすることに成功し、連続的な焦点深度拡張とクオリティの高い視機能の両立を実現しております。

参考までに下にJ&J社の提供ではない、単眼での焦点深度曲線も掲載しておきますが、ほぼ同様の結果となっております。

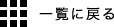

その他のレンズスペックの詳細は、下のリンクよりJ&J社提供のテクニスピュアシーのパンフレットを各自ご参照ください。

テクニスピュアシー パンフレット

—————————————-

以降、パンフレットには掲載されていない内容を述べさせていただきます。

おそらく患者様、そして私達眼科医が気になっているのは、スペック的にはほぼ同等のEDOFレンズであるクラレオンビビティとの違いかと思われますので、これまでに報告されているテクニスピュアシーの構造解析結果を交えながら、個人的な実臨床での使用感を掲載させていただきます。

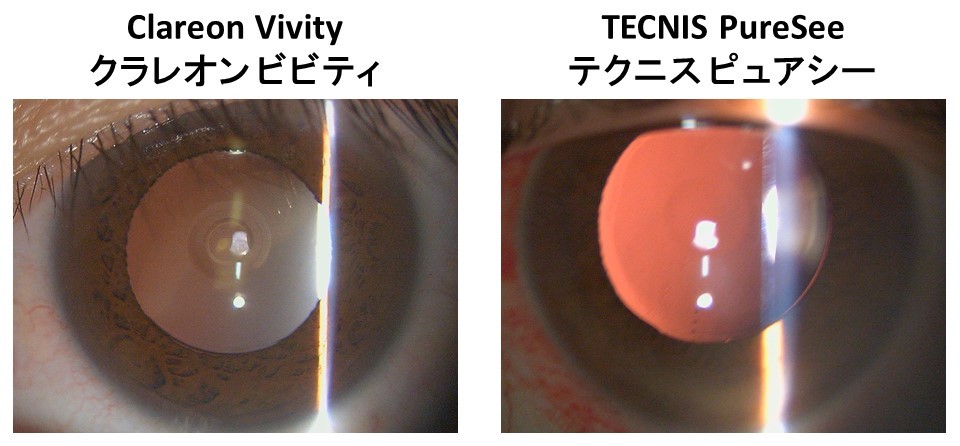

まず異常光視症に関してですが、ビビティでも術後の不快光視現象の訴えはほぼありませんが、構造上、また実際の顕微鏡光や細隙灯光の反射から想定すると、おそらくピュアシーの方が異常光視症はより少ないと思われます(定量化して統計処理をしたわけではありません)。下図のように左側のビビティはその加入部分を容易に可視化できますが、右側のピュアシーは一見単焦点レンズと見分けがつかず、かなり工夫しないと中央の円形の加入部分を見分けることは困難です。

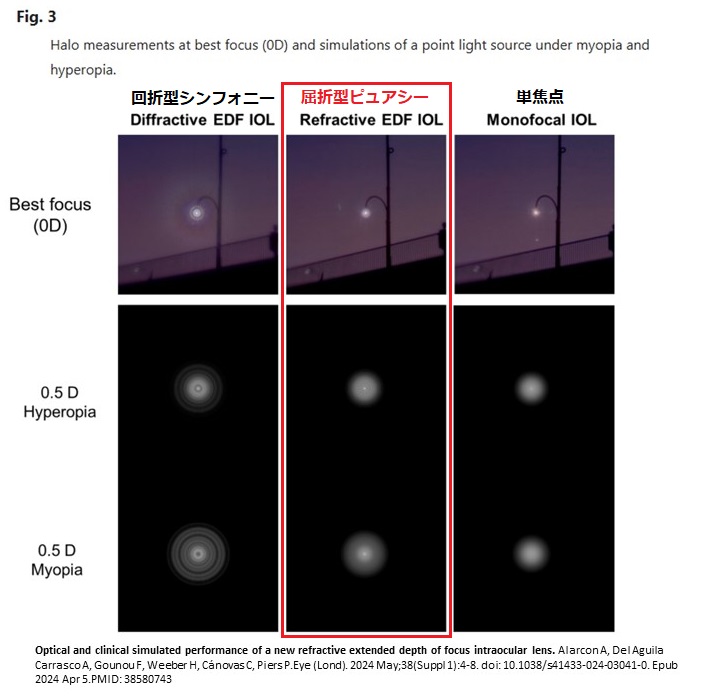

また、ビビティの場合、近方の弱さを補うためにマイクロモノビジョンにて近方にシフトした眼は、どうしてもデフォーカスによるハロ様の光のにじみは増大します。一方、より単焦点の構造に近い屈折型のピュアシーは、±0.5D程度なら遠方・近方にシフトしても、下図のように光のにじみ具合は単焦点とほぼ同等です(上記パンフレット内にも別図あり)。以上より、わずかな違いかも知れませんが、より高いコントラストと異常光視症の少なさを優先されるのであればテクニスピュアシーを選択されると良いと思います。

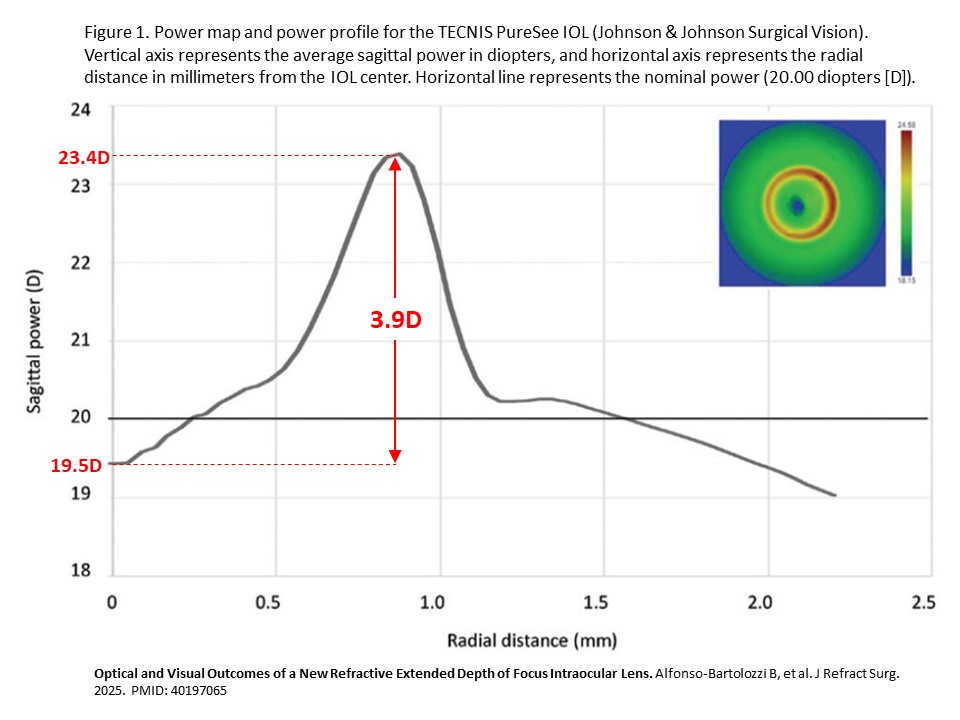

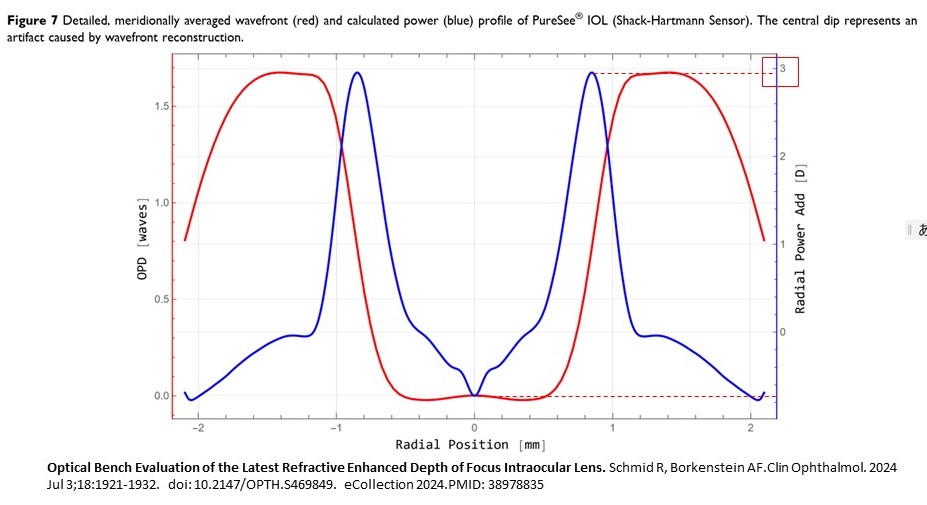

次に加入度数についてですが、通常の屈折型多焦点レンズは加入度数がしっかり明記されているものがほとんどですが、ピュアシーの構造はオフィシャルには不明な部分も多く、上述のように+1.50~+2.0D=約50cmまでとなっています。そこで、その光学デザインについては、下記2グループからレンズの構造解析を行った論文が発表されています。両グループとも、下図のようにレンズ中心から0.9mm程度のところにリング状に+3.0D程度の加入部分があることが確認されており、中心部分は-0.5D程度となっていることから、3.5D以上もの屈折差がレンズ中心1.8mm内に存在していることになります。EDOFにこれだけ大きな屈折勾配があることに関しては、個人的に非常にビックリしました。もう少し具体的に解説すると、下図のように、20.0Dとして販売されているピュアシーの中心度数は19.5Dであり、中心から0.9mmの部位に向かって累進的に加入が増加し23.4Dをピークとして、さらに外側の2.25mmの部位では19.0Dに低下していることになりますから、レンズとして19.0~23.4Dの±4.4Dもの屈折勾配が存在することになります。

下図では別グループが22.0Dのテクニスピュアシーの構造解析を行っておりますが、上記同様に3.0D程度の加入を確認しております。このグループの実験系では、瞳孔径3.0mmでのピュアシーの加入度数は約1.70Dに相当し(レンズ面で2.25D)、1/1.70D=59cm程度まで0.8以上の視力が期待できるけれども、瞳孔径4.5mmとなるとレンズ面での加入度数1.3D相当となり、約1mで視力0.63程度であると報告しております。結果として、J&J社がアナウンスしていたような瞳孔依存性がないことは確認できなかったとのことですので、瞳孔径が大きくなる暗所や薄暮時には、近方視力の低下リスクがあるかも知れない点は注意が必要と思われます。

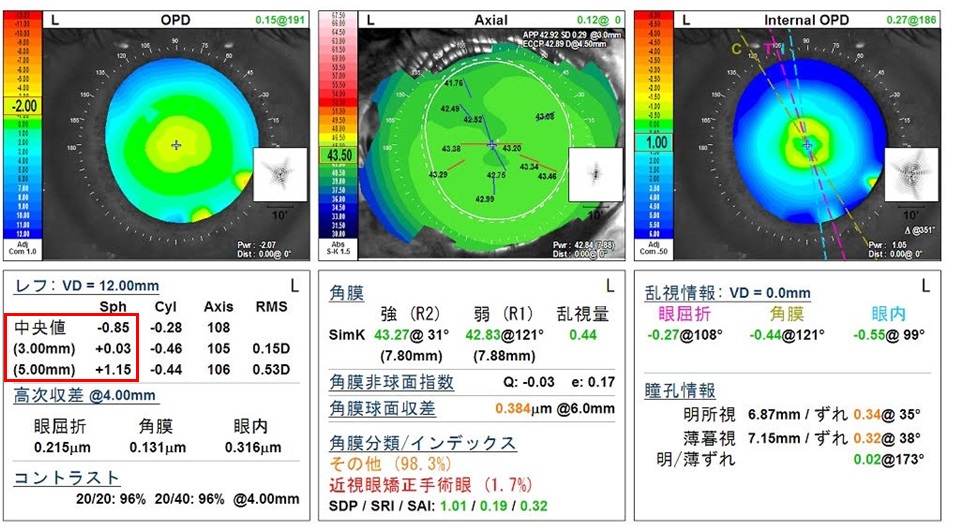

下図は当院でのテクニスピュアシー術翌日のOPDscanⅢの結果になります。それほど正確に屈折値を測定できる器機ではありませんが、左列赤枠内のレンズ中央の屈折度が-0.85Dであるのに対し、5.0mmの周辺部分は+1.15Dと約2.0Dほどの屈折勾配があることが確認できます。

当院でのこれまでの使用感としては、遠方ピッタリのファーストマイナスに合わせたときの40cm視力は0.7程度なので、スペックどおりのEDOFレンズと感じておりますが、テクニスピュアシーは2025年7月現在、ヨーロッパのCEマークは取得しておりますが、米国FDAではEDOFレンズとしての承認が取れておりません。そこで、先日の白内障手術学会のために来日していた、J&J社のグローバルメディカルアフェアーズヘッドであるDr.Brian Schwamと、1時間ほどテクニスピュアシーについてのミーティングさせていただく機会を設けていただいていたので、上記の3.5D以上もの屈折勾配がある点が、良い意味でEDOFの範囲を超えているためFDAに承認されなかったのかも聞いてみましたが、単に「基準の厳しさと臨床試験終了から間もないことによるもので、次の機会に承認されるだろう」との回答でした。また、上記加入度数とその加入パターンについても質問させていただきましたが、「J&J社のオフィシャルの研究ではないので把握はできていないが、おそらくそこまでの屈折勾配はないのではないかと思うが社の技術者に確認してみる」との回答でした。その他、テクニスピュアシーに関して、J&J社スタッフとしての見解だけでなく、眼科医としての貴重な実臨床に則したアドバイスを色々といただくことができ、大変有意義なミーティングでしたので、この場をお借りして感謝申し上げます。

もう1つ、テクニスピュアシー使用に際し、特に目標屈折値の設定に際して考慮すべき1番重要な特徴として、屈折誤差耐性(度数ズレしても視力が低下しづらい)があります。回折型レンズの場合は、屈折誤差により異常光視症も増大しコントラストも低下することで裸眼視力も低下しますが、ピュアシーは多少近視ズレしても遠方視力が落ちにくく、そのぶん近方視力が向上するという特徴があります。当初は本当かな?と医学的根拠も分からずJ&J社推奨どおりファーストマイナスで恐る恐る使用しておりましたが、これまでの当院での症例でも同様の明視域の拡大とも言える屈折誤差耐性を経験をしております。この点については、上図の構造解析が正しいとすると、中央部分の度数が-0.50Dになっており、周辺部分に至っては-1.0Dになっていることが影響していると考えると理論的にも納得できます。つまり-0.5Dx0.75~-1.0D×0.75=-0.375D~-0.75D程度を目標屈折値とした方が、ピュアシー光学部の大きな屈折勾配をより有効活用できるのかも知れません。実際にピュアシーの推奨目標屈折値はファーストマイナスですが、非優位眼にはセカンドマイナスでも遠方視力が低下しにくいとも言われています。現時点でその理論的な裏付けに関しては、J&J社や学会含め具体的な解説をされているところはありませんが、このユニークな構造によるものと考えると、遠方視力を犠牲にせずに、安心してファースト~セカンドマイナスを目標屈折値とすることができると考えております。

つまり純粋な加入度数(遠方ピッタリに合わせた時)としては、これまでの臨床報告や当院での実臨床上の使用感では、おそらくビビティの方がわずかに近方視力が出やすいかも知れません。しかしながら、テクニスピュアシーの、近方シフトさせた場合でも遠方視力低下が少ない点をうまく利用すれば、ビビティを上回る明視域を得ることも可能であると思われますし、そのためには的確な目標屈折度の設定と屈折誤差を最小にコントロールする正確さが重要と考えます。

最後に加入度数でなく実臨床での近見視力の出やすさですが、この点はこれまでの使用経験上、テクニスピュアシーは症例により差がある印象です。もちろん上記の3.0Dの加入部分を使用できないような極端な小瞳孔の方は不向きかと思われますが、逆に大きすぎる瞳孔の方は焦点深度拡張効果が得られにくい(近方視力がでにくい)との報告もあります。また、通常の瞳孔径の方でも、その加入部分をすぐに上手く使用できる方と、なかなかできない方がおられますが、この現象はレンズの部位により度数の異なるLucidis(ルシディス)のような屈折型多焦点レンズには時折見られます。特にテクニスピュアシーは、加入部分の面積が比較的少ない点と、中央部の近方用加入部分の中心に-0.5Dの遠方部分がある点が個人間の適応の差に影響しているのかも知れませんが、そのぶん遠方視力の立ち上がりは非常に良く、すぐにスッキリ見えてくれる方が多いです。当院ではビビティも相当数使用しておりますが、このような症例による近方視力の出やすさの差を感じたことはありませんので、ある程度の近方視力の確実性はビビティの方が高い印象です。

このように加入度数と近方視力の確実性は、その光学部の構造や加入範囲により必ずしも一致しません。基本的にテクニスピュアシーは遠方~中間視機能をターゲットとしたEDOFレンズですので、近方視力を補うために今後は回折型レンズとのミックス&マッチ症例の報告も増えてくるのではと思われますし、前述したように当院ではオデッセイやシナジーとのミックス&マッチ症例も経験しておりますので、順次症例集にUPしていく予定です。

昨今は多種多様な新しい多焦点レンズがどんどん市場に出てきておりますが、患者様の満足度を高めるために、使用する側としては、少なくとも臨床報告だけでないレンズの構造に起因した特性をしっかりと把握したうえでマッチングすることが最低限の義務であると考えます。構造的にはテクニスピュアシーは屈折型ですが、正と負の球面収差を利用して累進的に3.5D以上の屈折勾配を生み出している点は、加入分布は異なるものの、個人的には、プログレッシブ型のミニウェル・レディに共通する部分を感じましたし、テクニスピュアシーはまさにアイハンスの上位互換とも言えると思います。

実はこの原稿を作成している間に、ピュアシーとビビティと違いをシュミレーションで検討した論文が発表されました。両者のプロファイルには大きな差はないという内容でしたが、具体的には、ラボデータとして本当にわずかな差ですが、遠方はピュアシー、中間はビビティ、近方はピュアシーがわずかに優位という結果でした。ピュアシーとビビティどちらのレンズにするか迷っている方などのために、この論文の結果をまとめた簡単な比較表を掲載しておきますので、レンズ選択の参考にしていただければ幸いです。なお、ラボデータ(シュミレーション)と実臨床での結果は必ずしも一致しませんし、患者様それぞれの術前の目の状態や、術後にどのような見え方を希望されるかによって最適なレンズは異なります。当院で手術をされる方には、術前アンケートをもとに患者様にマッチしたレンズの候補を提示させていただき、別室で相談のうえ使用レンズを決めさせていただいておりますので、ご自身に合ったレンズが分からないという方も、お気軽にご相談ください。

(※外来業務に支障をきたしますので、他院で手術予定の方のレンズ相談のみは行っておりませんのでご了承ください)

2025.07.31

| 特 性 | TECNIS PureSee (ピュアシー) | Clareon Vivity (ビビティ) |

|---|---|---|

| コントラスト感度 | 非常に高い(単焦点に近い) | 高い(暗所や瞳孔径によりやや低下) |

| ハロー(PSF解析) | 軽度・ほぼ認識されない | 軽度・PureSeeと同等〜わずかに強い |

| 遠方視力(シミュレーション) | −0.05 logMAR ≒1.41 | −0.04 logMAR ≒1.32 |

| 遠方視力(実臨床) | −0.06 logMAR ≒1.50 | −0.02~0.00 logMAR ≒1.32~1.00 |

| 中間視力(−1.5D) | 0.07 logMAR ≒0.85 | 0.05 logMAR ≒0.89 |

| 中間視力(実臨床@66cm) | 0.13 ± 0.08 logMAR ≒0.74 | 0.10 ± 0.09 logMAR ≒0.79 |

| 近方視力(−2.5D) | 0.24 logMAR ≒0.58 | 0.28 logMAR ≒0.52 |

| 近方視力(実臨床@40cm) | 0.37 ± 0.10 logMAR ≒0.43 | 0.29 ± 0.11 logMAR ≒0.51 |

| EDOFピーク(レンズ面) | −1.75D | −1.00D |

| FDA承認 | 未承認(2025年7月時点) | 承認済み |